バーベキューやキャンプで炭火を囲む時間は、何にも代えがたい特別なひとときです。

しかし、その楽しい時間の前に立ちはだかるのが「炭の火起こし」という壁。うちわで必死に扇いでも火はつかず、煙だけが目にしみる。ようやく火がついたと思ったら、食材を焼く前に消えてしまった。そんな苦い経験もあるのではないでしょうか。

実は、炭の火起こしは、いくつかの重要なポイントを押さえれば誰でも簡単に行えます。

炭の火起こしにつまずく人がなぜ多いのか

炭の火起こしがうまくいかないのには、技術的な問題以前に、多くの人が陥りがちな共通の心理や思い込みが関係しています。

「早く火をつけたい」という焦りが、結果的に火起こしを遠ざけてしまうのです。

焦りからくる空気不足

火起こしで最も多い失敗原因が、焦りからくる空気不足です。火が燃えるためには、燃料(炭)、熱、そして何より「空気(酸素)」が必要です。

火がつき始めると多くの人は早く大きな火にしようと、まだ十分に火が育っていない炭の上から新しい炭を次々とかぶせてしまいます。

これは、生まれたばかりの火から空気を奪ってしまうような行為と言えるでしょう。

炭は内部に火種ができてから、ゆっくりと燃え広がります。焦らず、炭と炭の間に空気の通り道をしっかりと確保し、火が呼吸できる状態を保つことが大切です。

着火剤への過信

市販の着火剤は非常に便利ですが、それに頼りすぎるのも失敗の一因です。

特にゼリー状の着火剤は燃焼時間が短いものが多く、着火剤の火が消える前に炭自体に火を移さなければなりません。

多くの人は、着火剤に火をつけただけで安心し、炭に火が移るのを確認せずに放置してしまいます。

着火剤はあくまで「炭に火をつけるためのきっかけ」です。着火剤の炎が一番大きい時に、その熱を効率良く炭に伝える工夫をしなければ、着火剤だけが燃え尽きて炭は黒いまま、ということになってしまいます。

着火剤の役割と燃焼時間

| 着火剤の種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 固形タイプ | 燃焼時間が比較的長く、安定している | 炭の下に適切に配置する必要がある |

| ゼリータイプ | 手軽で着火しやすいが、燃焼時間が短い | 燃え尽きる前に炭へ火を移す工夫が重要 |

| 天然素材タイプ | 環境に優しく、嫌な臭いが少ない | 製品によって火力や燃焼時間が異なる |

炭の組み方が自己流

炭の組み方は、火起こしの成功を左右する極めて重要な要素です。ただ山のように積み上げるだけでは、空気の通り道ができず、火はうまく燃え広がりません。

効率的な火起こしには「煙突効果」という空気の自然な流れを利用することが重要です。これは、暖かい空気が上昇する性質を利用して、下から新鮮な空気を自動的に取り込み、燃焼を促進させる現象です。

この効果を生み出すためには、中心に空間を作り、井桁(いげた)や合掌造りのように炭を立体的に組む必要があります。

自己流で適当に組むのではなく、空気の流れを意識した組み方を学ぶことが、火起こし達人への第一歩です。

天候や環境を無視した火起こし

アウトドアでの火起こしは、常に自然環境の影響を受けます。特に風の強い日や湿度の高い日は、普段と同じやり方ではうまくいきません。

風が強いと火が煽られて消えてしまったり、逆に火の粉が飛んで危険な状況になったりします。

また、湿度の高い日は炭自体が湿気を含んでいる場合があり、火がつきにくくなります。

その日の天候や風向きを考慮し、コンロの向きを変えたり、風よけを設置したりといった工夫が必要です。

環境の変化に対応する柔軟な思考が、安定した火起こしにつながります。

火起こしを始める前の重要な準備

「段取り八分、仕事二分」という言葉があるように、火起こしも事前の準備が成功の大部分を占めます。

火をつけ始めてから「あれがない」「これがない」と慌てては、せっかくの火種を消してしまうことにもなりかねません。

安全を確保し、スムーズに火起こしを行うために、必要な道具と知識をしっかりと整えましょう。

安全な場所の確保と道具の点検

まず最初に、火を扱う場所の安全を確認します。燃えやすいものが周りにないか、地面は平らか、子どもやペットが近づく危険はないかなどをチェックしてください。

特に、枯れ葉や枯れ草が多い場所での火の取り扱いは、火災の危険があるため絶対に避けてください。

バーベキューコンロや焚き火台が安定しているかも確認しましょう。

次に、使用する道具が揃っているか、壊れていないかを点検します。

火起こしに必要な基本道具

炭の種類と特徴の理解

一言で「炭」といっても、その種類は様々で、それぞれに特徴があります。

代表的な「黒炭」と「備長炭」の違いを知っておくだけで、火起こしの難易度や火力の持続時間が大きく変わります。

自分の目的やスキルに合った炭を選ぶことが、火起こしを成功させるための近道です。

炭の種類と特徴

| 種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 黒炭(国産) | 火がつきやすく、火力が高い。燃焼時間は短め。 | バーベキューなど、短時間で高い火力が必要な場面。 |

| 備長炭 | 火つきは悪いが、火持ちが非常に良く、安定した火力が続く。 | じっくりと火を通す料理や、長時間の使用。 |

| オガ炭 | 火つきや火持ちは黒炭と備長炭の中間。形が均一で扱いやすい。 | 家庭での七輪や、業務用としても人気。 |

着火剤の選び方と正しい使い方

着火剤は火起こしの強力な助っ人ですが、選び方と使い方を間違えると効果が半減します。例えば、石油系の着火剤は特有の臭いがあり、食材に臭いが移ってしまう可能性があります。

一方で、松ぼっくりや杉の葉などの天然素材は、環境に優しく風情もありますが、火力が安定しにくい場合があります。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、状況に応じて使い分けることが大切です。

着火剤は炭の一番下に配置し、その熱が効率よく上部の炭に伝わるように炭を組むのが基本です。

天候の確認と風向きへの配慮

屋外で火を扱う以上、天候の確認は安全管理の面からも重要です。特に風の強さは火起こしに直接影響します。

風速予報などを事前に確認し、風が強い場合は中止する勇気も必要です。火起こしをする際は、風上側にコンロの吸気口を向けると、自然の風が空気を取り込む手助けをしてくれます。

ただし、風が強すぎる場合は、風下に火の粉が飛ばないように風よけを設置するなどの対策を講じましょう。

風の強さと火起こしの注意点

| 風速の目安 | 状況 | 対応 |

|---|---|---|

| 〜3m/s(そよ風) | 火起こしに好適。 | 風上を意識してコンロを配置する。 |

| 3〜6m/s(やや強い風) | 火の粉が飛びやすい。 | 風よけを設置し、周囲に注意する。 |

| 6m/s以上(強い風) | 火の取り扱いが危険。 | 火起こしの中止を検討する。 |

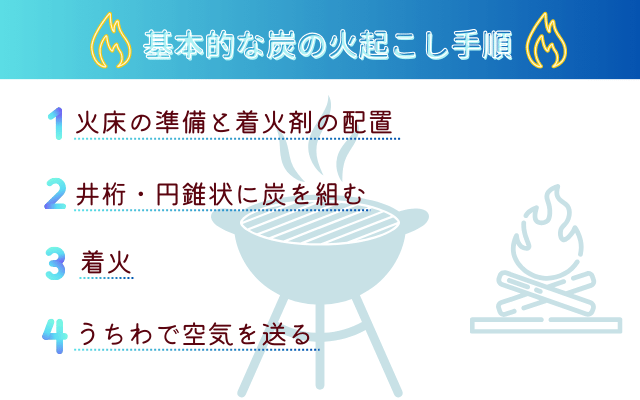

基本的な炭の火起こし手順

準備が整ったら、いよいよ火起こしを始めます。ここでは、最も基本的で応用範囲の広い、火起こし器を使わない方法を解説します。

空気の流れである「煙突効果」を意識することが、成功への鍵です。焦らず、一つ一つの手順を丁寧に行いましょう。

火床の準備と着火剤の配置

まず、コンロの底(ロストル)に着火剤を置きます。

着火剤は一箇所に固めて置くのがポイントです。複数箇所に分散させると熱が分散し、効率が悪くなります。

着火剤の周りには、燃えやすいように細い木の枝や割り箸、あるいは細かく砕いた炭を配置すると火が移りやすくなります。

煙突効果を利用した炭の組み方

着火剤を囲むように、炭を組んでいきます。この時、空気の通り道を確保するように意識してください。

井桁(ログキャビン)のように四角く組んだり、円錐状に立てかけるように組んだりするのが一般的です。

中心部が空洞になるように組むと、下から入った空気が暖められて上昇し、煙突効果が生まれます。

この空気の流れが、炭全体に効率よく火を回してくれるのです。

煙突効果を高める炭の組み方のポイント

着火から火が安定するまでの流れ

炭を組み終えたら、下部の隙間から着火剤に火をつけます。火がついたら、ここからが我慢の時間です。

すぐに扇ぎたくなりますが、まずはじっと待ちます。着火剤の炎が炭に移り、炭の表面が少し白っぽくなり、パチパチと音がし始めるまで見守りましょう。

この段階で扇ぐと、まだ弱い火を吹き消してしまう可能性があります。

炭から煙が出て、その煙が透明に変わってきたら、火が安定してきた合図です。

うちわや火吹き棒を使うタイミング

炭全体にある程度火が回り、表面が白く熾(おき)の状態になってきたら、うちわや火吹き棒の出番です。

ただし、やみくもに扇ぐのは逆効果。火の中心に向かって、優しく、しかし一定のリズムで空気を送り込みます。

火吹き棒を使うと、ピンポイントで効率よく空気を送れます。

全体の火力が強まり、炭が赤く燃え上がってきたら、火起こしは成功です。火ばさみで炭の配置を整え、調理に適した火力を作りましょう。

道具別の火起こし方法の比較

基本的な火起こしをマスターすれば、様々な状況に対応できますが、便利な道具を使えば、さらに簡単かつ迅速に火起こしが可能です。

ここでは、代表的な火起こし道具である「火起こし器」と「ガスバーナー」を使った方法を紹介します。それぞれの道具の特性を理解し、自分のスタイルに合ったものを見つけてください。

火起こし器(チムニースターター)の活用

火起こし器は、煙突効果を最大限に利用するために設計された筒状の道具です。使い方は非常に簡単です。

火起こし器の底に新聞紙などを詰め、その上に炭を入れて、下から火をつけるだけ。あとは放置しておけば、15分から20分ほどで炭全体が真っ赤な熾(おき)の状態になります。

うちわで扇ぐ必要もなく、失敗がほとんどないため、初心者には特におすすめの方法です。

火が熾きた炭をコンロに移す際は火傷に十分注意し、必ず耐熱グローブを着用してください。

ガスバーナーを使った迅速な着火

ガスバーナーは、その強力な火力で炭に直接火をつける方法です。湿った炭でも強制的に着火させられるのが最大の利点です。

コンロに組んだ炭に、一点集中で1〜2分ほど熱を加え続けます。

一箇所が赤くなったら、次に隣の炭へと移っていきます。数カ所に火種を作れば、あとは自然に火が燃え広がっていきます。

着火までの時間は最も早いですが、ガスボンベの残量に注意が必要です。

また、ゴーッという燃焼音が大きいため、静かなキャンプサイトなどでは周囲への配慮も大切です。

道具別火起こし方法の比較

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 基本の手順(道具なし) | 道具が少なく済み、火を育てる楽しみがある。 | 慣れが必要で、時間がかかる場合がある。 |

| 火起こし器 | 簡単、確実、スピーディー。放置できる。 | 専用の道具が必要。荷物が増える。 |

| ガスバーナー | 着火が非常に早い。湿った炭にも有効。 | ガスボンベが必要。燃焼音が大きい。 |

新聞紙と割り箸で作る昔ながらの知恵

もし着火剤を忘れてしまっても、新聞紙と割り箸があれば火を起せます。

まず、新聞紙を数枚、固くねじって棒状にします。それを数本作って井桁に組み、その周りと上に割り箸を配置します。さらにその上に炭を煙突状に組んでいきます。

新聞紙に火をつければ、その火が割り箸に燃え移り、着火剤の代わりとなって炭に火をつけてくれます。

身近なもので代用する知恵も、アウトドアの醍醐味の一つです。

状況別の火起こしトラブル解決策

どんなに準備をしても、予期せぬトラブルは起こるものです。しかし、原因と対処法を知っていれば、慌てず冷静に対応できます。

炭が湿っている場合の対処法

雨の日が続いた後や、保管状況が悪いと、炭が湿気を含んでしまう場合があります。湿った炭は非常に火がつきにくく、爆ぜ(はぜ)て火の粉が飛ぶ原因にもなります。

もし炭が湿っていると感じたら、まずは火から少し離れた暖かい場所で乾かすのが一番です。

時間がない場合は、ガスバーナーで強制的に水分を飛ばしながら着火するのが有効です。また、火が安定している場所に、少しずつ湿った炭を足していく方法もあります。

風が強い日の火起こしの工夫

風は空気の供給源ですが、強すぎると敵になります。風が強い日はまずコンロの向きを工夫し、風の影響を最小限に抑えることが重要です。

コンロ用の風防(ウィンドスクリーン)があれば活用しましょう。

ない場合は、車やクーラーボックスなどを風上に置いて風よけにします。

火起こしの際は、通常よりも炭を密集させて組み、風で熱が奪われないようにします。火が安定するまでは、うちわで扇ぐのは控えましょう。

火が途中で消えそうになった時の復活術

順調に見えた火が、急に勢いをなくし消えそうになるときがあります。

主な原因は、燃え尽きた灰が炭の表面を覆ってしまい、空気が供給されなくなる「灰かぶり」や、炭の量が少なすぎることです。

火が消えそうになる主な原因

- 灰かぶりによる酸素不足

- 炭の量が少ない

- 炭同士が離れすぎている

火を復活させるには、まず火ばさみで炭を軽く叩いて灰を落とします。そして、火が残っている炭を中心に集め、新しい炭を少量追加します。

その後、火吹き棒で中心部にピンポイントで空気を送り込むと、再び火が燃え上がることが多いです。

火力調整がうまくいかない原因と対策

「強火にしたいのに火力が上がらない」「弱火にしたいのに燃えすぎる」といった火力調整の悩みもよく聞かれます。

火力が上がらない原因の多くは、炭の量が足りないか、空気不足です。

炭を追加し、炭の配置に隙間を作って空気の通りを良くしましょう。逆に火力が強すぎる場合は、炭同士の間隔を広げて熱が伝わりにくくします。

また、コンロの通気口を閉じることで、空気の供給量を減らし、火力を抑えることもできます。

火力調整の基本

| 調整したい方向 | 主な方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 火力を上げたい | 炭を密集させる、炭を追加する、空気を送る | 空気の通り道を確保することが重要。 |

| 火力を下げたい | 炭の間隔を広げる、通気口を閉じる | 完全に閉じると火が消えるので注意。 |

火起こしをさらに効率化する豆知識

基本的な火起こしができるようになったら、次はもう一歩進んだ知識を身につけて、より炭火を深く楽しみましょう。

炭の種類による違いや、火を長持ちさせる工夫、使い終わった炭の再利用法など、知っていると得をする豆知識をご紹介します。

備長炭と黒炭の火起こしの違い

前述の通り、備長炭は非常に火がつきにくい性質を持っています。そのため、備長炭だけで火を起こそうとすると、かなりの時間と労力が必要です。

そこでおすすめなのが、火がつきやすい黒炭との併用です。

まず黒炭で火を起こし、火力が安定したところに備長炭を投入します。黒炭の高い火力が、時間をかけて備長炭に火を移してくれます。

一度火がつけば、備長炭は長時間安定した火力を提供してくれます。

備長炭と黒炭の比較

| 項目 | 備長炭 | 黒炭 |

|---|---|---|

| 火のつきやすさ | つきにくい | つきやすい |

| 火力の安定性 | 非常に安定 | 立ち上がりが強い |

| 燃焼時間 | 長い | 短い |

火持ちを良くする炭の配置方法

バーベキューなどを長時間楽しむためには、火を長持ちさせることが重要です。火持ちを良くするコツは、燃焼に必要な分だけの空気を供給し、無駄な燃焼を抑えることです。

調理に必要なエリアの炭は密集させ、そうでない場所の炭は少し間隔をあけて配置します。こうすると、コンロ内に強火ゾーンと弱火(保温)ゾーンを作れて効率的に炭を消費できます。

また、燃えて小さくなった炭を中央に集め、その周りに新しい大きな炭を置くことで、火を維持しやすくなります。

消し炭の上手な再利用法

一度使った炭でも、完全に燃え尽きていなければ「消し炭」として再利用できます。

消し炭は、内部の水分が飛んでいるため、新品の炭よりも火がつきやすいという大きなメリットがあります。

次回の火起こしの際に、着火剤の周りに配置すれば、火種を広げるのに大いに役立ちます。

火消し壺を使って正しく消火した炭は、ぜひ捨てずに取っておきましょう。資源を大切に使うのも、炭と上手に付き合うための一つの作法です。

消し炭を再利用するメリット

- 火がつきやすい

- 資源の節約になる

- 環境負荷を減らせる

安全な火の始末と後片付け

楽しい時間の終わりには、安全な後片付けが待っています。炭火の始末は、一歩間違えれば火事ややけどにつながる危険な作業です。

最後まで気を抜かず、正しい知識で安全に火を始末しましょう。自然に感謝し、来た時よりも美しい状態で場所を去ることは、アウトドアを楽しむ上での大切な心構えと言えるでしょう。

火消し壺を使った安全な消火方法

最も安全で確実な消火方法が、火消し壺を使用することです。火消し壺は、燃えている炭を入れて蓋し、内部を酸欠状態にして火を消す道具です。

火ばさみで炭を一つずつ壺に入れ、蓋をしっかり閉めます。

壺自体が非常に高温になるため、冷めるまでは絶対に素手で触らないでください。この方法なら、前述の通り、良質な消し炭を作れるので一石二鳥です。

水をかけて消火する際の注意点

急いでいる場合など、水をかけて消火するケースもあるかもしれません。しかし、この方法は細心の注意が必要です。

燃えている炭に水をかけると、大量の水蒸気が発生し、灰が舞い上がります。この水蒸気は非常に高温で、やけどの危険があります。

また、一見火が消えたように見えても、炭の内部ではまだ火種がくすぶっている場合があります(これを「未消化」といいます)。

水をかける際は、少し離れた場所から十分な量の水をゆっくりとかけ、完全に消火したのを何度も確認してください。

安全な消火方法の比較

| 方法 | 安全性 | メリット |

|---|---|---|

| 火消し壺 | 高い | 確実で、消し炭が作れる。 |

| 水をかける | 注意が必要 | 手早く消せるが、未消化の危険性がある。 |

炭の処分方法と環境への配慮

完全に燃え尽きた灰や、再利用しない炭は、定められた方法で処分します。キャンプ場やバーベキュー場には、専用の炭捨て場が設置されているケースが多いので、必ずそこに捨ててください。

炭捨て場がない場合は、火が完全に消えているのを確認した上で、ゴミ袋に入れて持ち帰り、自治体のルールに従って処分します。

自然の中に炭を埋めるのは、環境に負荷をかける行為なので行わないようにしましょう。

美味しさを引き出す炭火の育て方

火起こしは、ただ火をつけるだけがゴールではありません。食材を最も美味しく焼き上げるための「良い炭火」を育てることこそが、真の目的です。

炎が上がっている状態ではなく、炭全体が赤く、表面が白くなった「熾火(おきび)」の状態が、調理に最適なタイミングです。

この状態をいかに作り出し、維持するかが腕の見せ所です。

安定した熾火の見極め方

熾火とは、炭自体が芯から燃焼し、安定した熱を放っている状態です。見極めるポイントは、炎がほとんど上がっていないこと、そして炭の表面が白っぽい灰をかぶり、内部が真っ赤に見えることです。

この状態になると煙もほとんど出なくなり、うちわで扇ぐと、まるで宝石のように赤く輝きます。

この熾火から放出される遠赤外線が、食材の表面を素早く焼き固め、内部の旨味を閉じ込めるのです。

食材を焼くのに適した火力の状態

食材によって、最適な火力は異なります。例えば、厚いステーキ肉はじっくりと火を通すため、少し落ち着いた中火が適しています。

一方、薄切り肉や魚介類は、表面をカリッと焼き上げるため、強火が向いています。

コンロの中で炭の配置を工夫し、強火ゾーンと中火ゾーンを作っておくと、様々な食材に同時に対応できて便利です。

炭火の状態と調理の目安

| 火力の状態 | 炭の見た目 | 適した食材 |

|---|---|---|

| 強火 | 炭が真っ赤に燃えている | 薄切り肉、魚介類、野菜の表面焼き |

| 中火 | 表面が白く、内部が赤い | 厚切り肉、鶏肉、根菜類 |

| 弱火 | 灰が多くかぶっている | 保温、じっくり火を通す料理 |

炭の追加(追い炭)の適切なタイミング

調理が長時間に及ぶ場合は、途中で炭を追加する必要が出てきます。これを「追い炭」と呼びます。

追い炭のタイミングは、火力が落ちてきたと感じる少し前がベストです。火が完全に弱まってからでは、新しい炭に火が移るまでに時間がかかってしまいます。

追加する炭は、火力が一番強い場所の周りに置くようにします。燃えている炭の熱で、新しい炭を予熱しながら火を移していくイメージです。

一度に大量の炭を追加すると急激に温度が下がり火が消えてしまう原因になるので、少しずつ加えるのがコツです。

遠赤外線効果を最大限に活かすには

炭火焼きが美味しい最大の理由は、遠赤外線効果にあります。遠赤外線は、食材の表面だけでなく、内部にも直接熱を届けます。

これにより、「表面はパリッ、中はジューシー」という理想的な焼き上がりを実現します。

この効果を最大限に活かすには、炎を立てずに、安定した熾火を維持することが重要です。

肉から落ちた脂が炭に直接かかると炎が上がるため、網の高さを調整したり、脂の多い食材は火の中心から少しずらして焼いたりする工夫が、美味しさを引き出す最後の決め手となります。

炭の良さを最大限に生かし、キャンプやバーベキューを楽しみましょう。